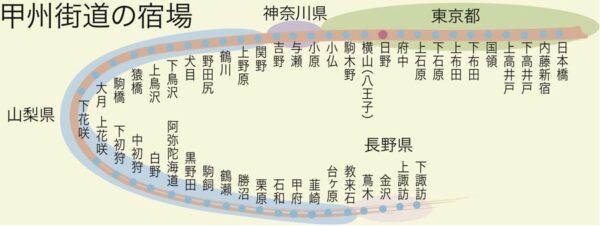

初期の甲州街道

甲州街道は長い歴史の間に、その道筋を変えています。

貞享元年(1684)に日野の渡しを通る道筋に変更されまで、開設から80年間あまり使われた道が残っています。

最初の甲州道筋

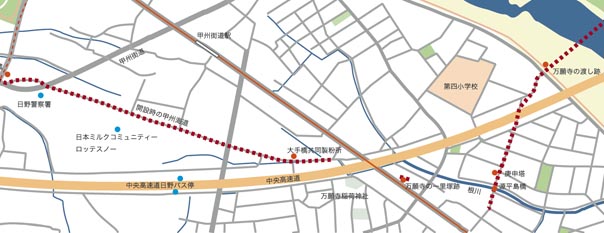

最初の道筋は六社宮(現府中市大国魂神社)随身門前を通り、鎌倉道と交差、多摩川沿いの低地を分倍河原、本宿、四谷三屋(府中市)から多摩川を渡り、石田から万願寺の一里塚を経て日野宿に至っていたと考えられています。

この道筋にあった江戸から8里目の一里塚が、JR南武線西府駅が最寄りのNEC府中工場敷地内に残されています。

この道は度重なる多摩川の氾濫に襲われたため、慶安年間(1648〜1651)に青柳まで段丘上を通り、万願寺の渡しで多摩川を渡る道筋に変更されたといわれています。

中央高速道の建設と、区画整理によって一変した中、「甲州海道」の道筋が残る場所もあります。

万願寺稲荷神社そばの火のみ櫓の下には、共同製粉所の建物が残り、かたわらには稲荷が祀られ、当時の様子を伺うことができます。

注:令和6年(2024)7月現在、この地区一帯は土地区画整理事業が進み、共同製粉所や火の見櫓などはすでに姿を消すなど大きく変貌しています。

中央高速道と多摩モノレールが交差する近くに万願寺の一里塚跡があります。徳川幕府は、道を設定するにあたって一里(約4km)ごとに一里塚を造りました。万願寺の一里塚は江戸から9里目にあたります。日野市内に唯一現存するのものです。

もともとは「甲州海道」をはさんで南北に2基あり、北側の1基はなくなっています。モノレール下の都道が整理された時、塚の調査と復元が行われています。

歩道部分にせり出している部分は、計画では削られることになっていましたが、日野市の要望が受け入れられ、残されることになりました。

源平島橋付近

橋が渡る川は根川。日野の用水のほとんどはこの川に合流して多摩川に流れ込んでいます。根川は多摩川の流路跡と考えられ、源平島は多摩川の中州でした。ここを開墾した土方源兵衛にちなみ源平島の名が伝えられています。源平島橋から、北へ向うのが万願寺の渡しへと続く「甲州海道」。道沿いには馬頭観音も残されています。