分水された日野用水 ver.01

長い間、日野用水は、上堰用水とその少し下流の堰から取水する下堰用水の二つの流れとなっていました。その後、紆余曲折を経て、昭和37年(1962)からは、JR八高線多摩川鉄橋の上流にある日野用水取水堰から取水するようになり、下堰用水は上堰用水を東光寺地内で分流し、中央高速道路付近でふたたび合流させ、準用河川となった根川に注ぎ多摩川に戻しています。

ここでは日野用水上堰と下堰の流れのなかの主な流れを下町下河原や山下、仲井方面に至までを辿ってみました。

なお、ここで取り上げている写真(「まちかど写真館 in ひのdatebase」)の番号(№****)を地図上に掲載しています。

index

日野用水上堰

日野用水下堰

| ☞ 日野用水下堰 |

日野用水こぼれ話

「水の郷日野」用水路マップ

作成:日野市 日野用水土地改良区 東京飛日野ロータリークラブ 日野用水開削450周年記念事業

日野駅前に掲示されているものを転載させていただきました。

日野用水上堰

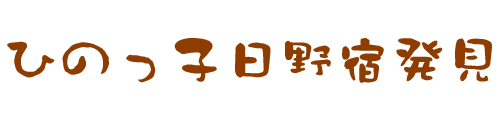

日野用水上堰の日野駅西側

日野用水は東光寺付近で分かれ、その一方の日野用水上堰の本流は東光寺道に沿って日野駅方面に流れていきます。

そして日野駅ホームの立川寄り、日野用水煉瓦橋の下を通り抜け、日野駅東側の森町方面へと流れていきます。

日野駅東側駅前

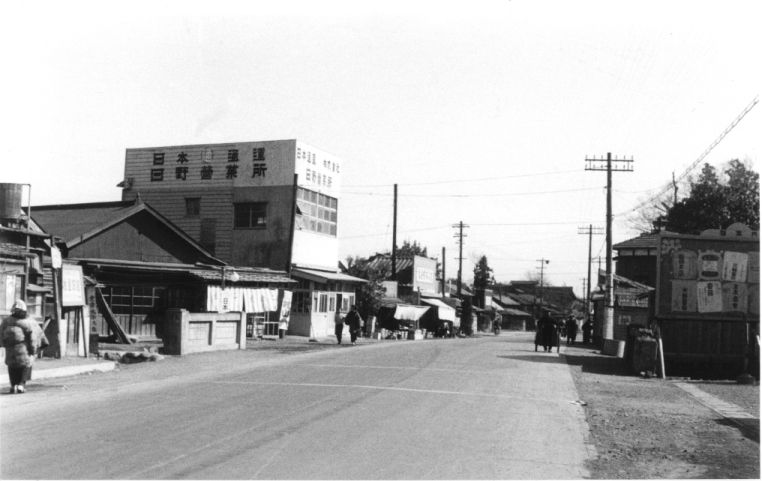

日野用水上堰の本流は日野駅ホーム立川寄り、日野用水上堰煉瓦橋の下を通り抜けて日野駅東側に出たあと、甲州街道を横切り通称「日野銀座」を抜けて八坂神社の裏側へと流れます。下の昭和26年(1951)の写真では左手と右手に用水上に架けられた橋の欄干が写っています。

日野駅前から甲州街道東方面を望む 1951

松本保氏撮影

日野駅東側の通称「裏の川」/宿裏堀

甲州街道の下を抜けた流れは通称「日野銀座」を抜け、八坂神社の南側の通称「裏の川」(宿裏堀)へと進みます。

裏の川-小島洋品店裏付近

奥が日野駅方面

横関勉氏所蔵

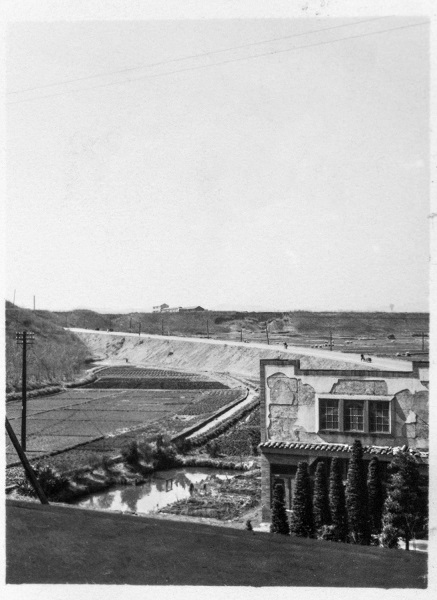

八坂神社裏通り 1956頃-母と子

手前が日野駅側

裏の川

真野保氏撮影

裏の川 1962頃 - 大昌寺西

手前が日野駅方面

戸高要氏撮影

この裏の川は昭和50年代に暗渠になりましたが、その30年後の平成22年(2010)に再び開渠され、中程に親水広場ができました。

2010-07-27

この流れは大門橋付近で山下堀支流と合流し川崎街道方向へ進みます。

大門橋 昭和40年代か

裏の川(宿裏堀)

真野泰久氏所蔵

大門橋に流れ込む山下堀支流の今昔。

大門橋付近から大昌寺山を見る 1958

山下堀支流

古谷永治氏撮影

川崎街道方面へ向かう流れは日野一小の北側を進みます。

大門橋付近 1960頃

奥が日野駅方面

裏の川(宿裏堀)

戸高要氏撮影

そして、川崎街道の手前で流れは二手に分かれ、一方は川崎街道の下を抜けて下町方面へと向かい、もう一方は仲井堀へと流れます。

安兵衛川/ヤスペッ川

日野駅北の日野用水上堰橋梁を抜けて東に向かう流れのひとつに、地元の人が「安兵衛川(ヤスペッ川)」という流れがあります。写真①のように森町自治会館や市営の駐輪場がある狭い通りの下を東に向けて流れます。

そして、写真②のように馬場商会の北側、写真③のように日野医院の北側と暗渠になった水路を東へと進みます。

2024-07-09

山下堀

日野用水上堰の流れは、現新町三丁目交差点付近から新たに分かれ、中央線西側一面に広がる「八丁田んぼ」と称された水田に恵みの水をもたらし、さらに日野坂の下を通り抜けます。

それから日野駅ホーム真下のコンクリート基礎で煉瓦造のアーチコルベルト(暗渠水路)を通って東に進み、宝泉寺の東側に広がる山下地区の田んぼに水を届けつつ、さらに東の仲井地区の人々にも豊かな水を提供してくれました。この用水を山下堀といいました。

№1627の写真は土地区画整理事業で暗渠になる前と現在の日野用水上堰の日野駅ホーム下の出口付近の写真です。この付近に煉瓦造のアーチコルベルト(暗渠水路)の解説板が設置されています。

この用水のお陰で江戸時代日野宿は三千石と言われるほどの米の収穫を得ることができたのでした。

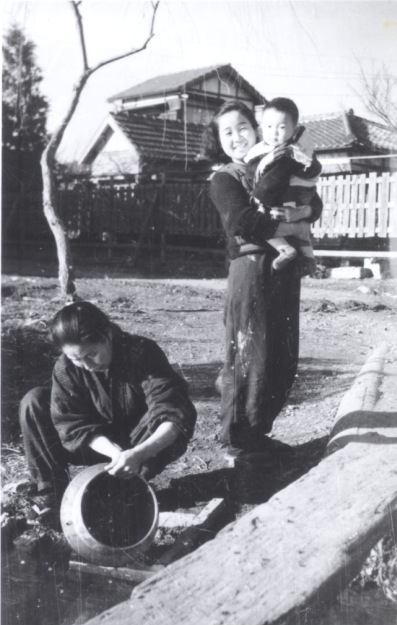

山下堀

昭和30年代初頭

志村章氏撮影

薬王寺堀

日野用水上堰の流れのひとつに薬王寺堀があります。

日野栄町四丁目交差点付近で新たに分岐した流れが西町地区へ流れ込み、住宅地を抜け薬王寺の南側へと進み、さらに中央線の土手の下を潜り抜け、東側のかつては北原地区の田んぼに水を供給していました。

薬王寺堀から北原水車、精進場、日野一中、そして下河原へ

薬王寺堀の流れは中央線の土手下を潜り抜けて北原地区(「欣浄寺堀」)に水を届け、やがて精進場で日野用水下堰の流れと合流し、日野一中校庭の西側を抜け、さらに下河原地区へと進みます。

北原地区の人は欣浄寺の裏を抜けて流れるので、これを「欣浄寺堀」と呼んでいます。

四ツ谷 - 薬王寺堀 1954

奥が中央線

松本保氏撮影

日野尋常高等小学校卒業記念写真

1929(1) 校外授業

精進場付近

中嶋基宏氏所蔵

日野尋常高等小学校卒業記念写真

1929(10)男子写生会

下町共同水車

萩原良夫氏所蔵

(現日野市郷土資料館所蔵)

日野用水下堰

東光寺付近で二手に分かれたもう一方の日野用水下堰の流れは、日野用水下堰親水路を通り、上屋敷地区を抜け、やがて中央線多摩川鉄橋の南側にある日野煉瓦橋(オープンコルベルト)を潜り抜け四ツ谷下、多摩川団地北側を通り抜け、さらに仲田の森蚕糸公園方面と精進場方面に流れていきます。

2011-07-30

四ッ谷水車 昭和30年代か

真野博氏撮影

日野用水下堰の流れのうち精進場に向かった流れは、日野用水上堰のひとつ薬王寺堀(欣浄寺堀)の流れと合流し、日野一中の校庭西側を抜け下河原地区へと進みます。

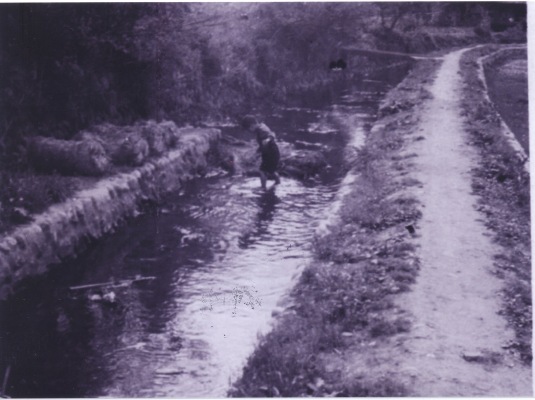

川(通称「裏の川」)

『私たちの町仲町』に「川」と題する文章が掲載されています。「川」とは日野用水そのものです。

昔は井戸が少なく(もちろん水道はなかった)洗い物や、時にはのみ水にも川の水を使っていたので、住んでいた人は皮を大切にしました。

川の両がわは今のようにコンクリートではなく、土で草が生えていました。夏になると、小学校三、四年生以上の子供は、多摩川へ泳ぎに行きましたが、それより小さい子供は、裏の川で泳いだり遊んだりしたのです。一小の前の川でも、大門橋の下や馬場商店の前などが少し深くなっていて、小さい子供がパンツ一枚で、泳いだり、遊んだりしていました。

南裏の川(一小の前)、北裏の川(一中の前)でも、「あみ」や、「ぶったい」で、ふなやはや、どうじょうなどがたくさんとれました。秋の彼岸になると川の水を落とします(水を止めること)。この日は深い所は「カイボシ」などして、みなどろまみれになって魚とりをしました。

参考

- 『水の郷日野 農ある風景の価値とその継承』 法政大学エコ地域デザイン研究所/編 鹿島出版会 2010.11

- 『日野の用水 日野用水開削450周年記念誌』 日野用水450周年記念事業推進委員会作成 日野市環境共生部緑と清流課 2017.3

- 『日野用水450年!ー昨日と今日、そして明日へー』 日野用水開削450周年記念事業推進委員会/編著 日野用水開削450周年記念 日野市環境共生部緑と清流課 2017.3

- 『日野用水開削四五〇周年記念特別展~日野人が守り育てた緑と清流~』 日野市郷土資料館/編 日野市教育委員会 2017.3