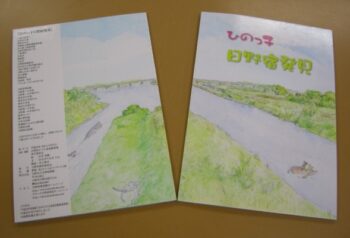

絵本『ひのっ子日野宿発見』の18項目に収まらない「日野宿のこぼれ話」を紹介します。

少々マニアックなところもありますが、一般の方にもお読みいただける内容ですので是非ご活用ください。

index

「ひのっ子日野宿発見」の18項目内に掲載されている記事と、それ以外の「日野宿こぼれ話」に掲載されているすべての記事を9分類に整理してあります。なお「日野宿こぼれ話」内の記事のみ塗りつぶしになっています。

詳しい話

絵本『ひのっ子日野宿発見』の18項目に収まらない「日野宿のこぼれ話」のインデックスです。

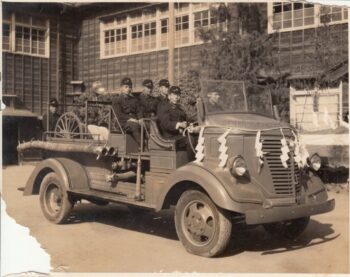

絵本『ひのっ子日野宿発見』の18項目に収まらない「日野宿のこぼれ話」のインデックスです。 大正、昭和の日野宿を走った人力車、自転車、舟、オートバイ、荷車(大八車)、トロッコ、耕運機、自動車、ジープ、消防車、バス、トラック、ブルドーザーのほか、上空を飛んだ飛行機やヘリコプターなどの乗り物を写真と映像で紹介します。

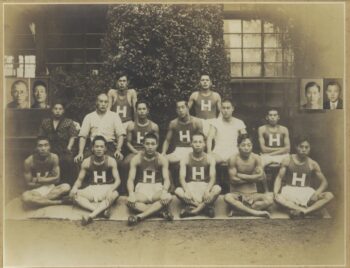

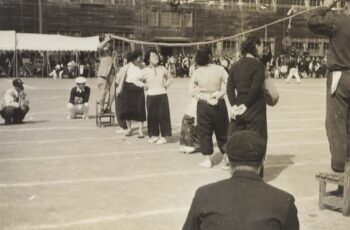

大正、昭和の日野宿を走った人力車、自転車、舟、オートバイ、荷車(大八車)、トロッコ、耕運機、自動車、ジープ、消防車、バス、トラック、ブルドーザーのほか、上空を飛んだ飛行機やヘリコプターなどの乗り物を写真と映像で紹介します。 日野宿の青少年が各種運動大会など活用した記録です。

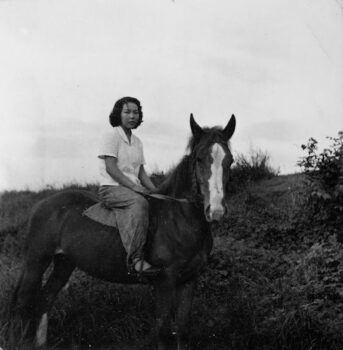

日野宿の青少年が各種運動大会など活用した記録です。 日野宿で飼われていた動物たちを紹介します。畑や田んぼを耕す馬や牛、鵜飼いの鵜、狩猟犬、ヤギ、愛犬など、人々とともに生きた動物たちです。

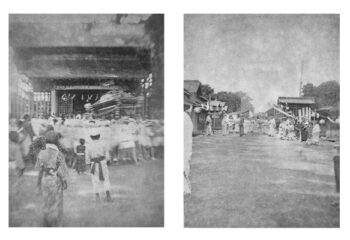

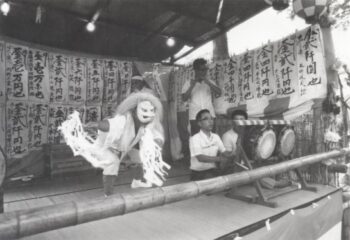

日野宿で飼われていた動物たちを紹介します。畑や田んぼを耕す馬や牛、鵜飼いの鵜、狩猟犬、ヤギ、愛犬など、人々とともに生きた動物たちです。 八坂神社の祭りの古写真を「明治期から昭和10年代」「昭和20年代から昭和30年代」「昭和40年代から昭和50年代」の3つの年代に分けて掲載しています。

八坂神社の祭りの古写真を「明治期から昭和10年代」「昭和20年代から昭和30年代」「昭和40年代から昭和50年代」の3つの年代に分けて掲載しています。 東町の本所丈雄家で保存されている馬具一式と馬耕班創設ニ十周年記念です。

東町の本所丈雄家で保存されている馬具一式と馬耕班創設ニ十周年記念です。 昭和33年(1958)5月24日(土)から6月1日(日)まで東京で開催されたアジア大会が開催されました。

昭和33年(1958)5月24日(土)から6月1日(日)まで東京で開催されたアジア大会が開催されました。 昭和39年(1964)10月に開催された東京オリンピックについて紹介します。

昭和39年(1964)10月に開催された東京オリンピックについて紹介します。 昭和30年代初頭に日野宿で競馬をやっていたころの話です。

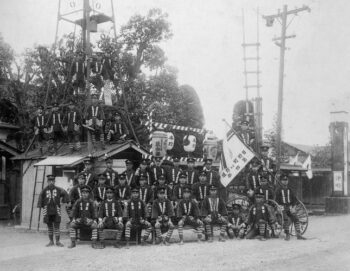

昭和30年代初頭に日野宿で競馬をやっていたころの話です。 火事/火災の記憶を伝えるために、日頃からの防火の取り組みや火災発生時に活躍する消防団などを紹介します。

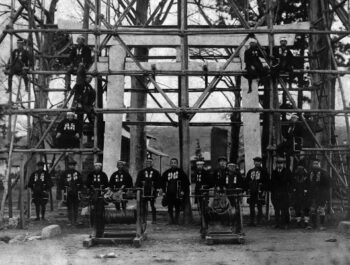

火事/火災の記憶を伝えるために、日頃からの防火の取り組みや火災発生時に活躍する消防団などを紹介します。 日野宿内に栄えた匠の技をもつ職人さんを紹介します。

日野宿内に栄えた匠の技をもつ職人さんを紹介します。 昭和10年代にやってきた大工場「日野五社」の話です。

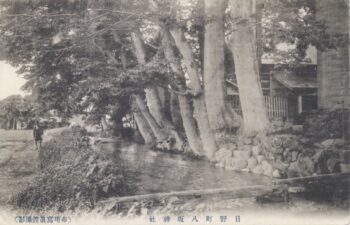

昭和10年代にやってきた大工場「日野五社」の話です。 日野宿に生きた、あるいは今も生き抜くケヤキやイチョウなどの名木古木を紹介します。

日野宿に生きた、あるいは今も生き抜くケヤキやイチョウなどの名木古木を紹介します。 日野宿内の道路上にかつてあったもので、今は姿を消した歩道橋や標識などを紹介します。

日野宿内の道路上にかつてあったもので、今は姿を消した歩道橋や標識などを紹介します。 日野宿にあった工場や銭湯の煙突を紹介します。

日野宿にあった工場や銭湯の煙突を紹介します。 日野宿の風景に写る高圧線の鉄塔です。当時は水力発電が主流でしたが、山間地域からこうした鉄塔を結んで電気が送られてきたのでした。

日野宿の風景に写る高圧線の鉄塔です。当時は水力発電が主流でしたが、山間地域からこうした鉄塔を結んで電気が送られてきたのでした。 日野宿には東西の百段階段(仮称)のほか台地部分と平地を結ぶ階段がいくつかあります。

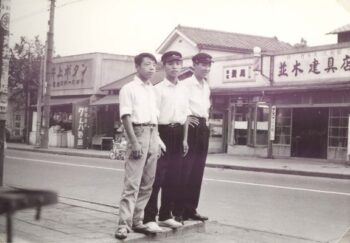

日野宿には東西の百段階段(仮称)のほか台地部分と平地を結ぶ階段がいくつかあります。 写真に残る日野宿内の商店、銀行、梨園など昭和10年代から昭和50年代の看板です。すでに姿を消した商店がほとんどですが、昭和の時代を記録する貴重な記録となりました。

写真に残る日野宿内の商店、銀行、梨園など昭和10年代から昭和50年代の看板です。すでに姿を消した商店がほとんどですが、昭和の時代を記録する貴重な記録となりました。 昭和30年(1955)3月に刊行された『日野町誌』巻末に掲載されている日野町商工業名鑑から日野宿関係の商店を抜き出してみました。

昭和30年(1955)3月に刊行された『日野町誌』巻末に掲載されている日野町商工業名鑑から日野宿関係の商店を抜き出してみました。 日野宿から当たり前のように見えた富士山や奥多摩の山々も、高度成長期を経て、まちを取り巻く様相はすっかり変わり、今ではかつてのように見ることができなくなってしまいました。

日野宿から当たり前のように見えた富士山や奥多摩の山々も、高度成長期を経て、まちを取り巻く様相はすっかり変わり、今ではかつてのように見ることができなくなってしまいました。 日野宿の人たちもよくでかけた身近な行楽地を写真と映像で紹介します。

日野宿の人たちもよくでかけた身近な行楽地を写真と映像で紹介します。 昭和40年(1965)9月21日、1台の移動図書館ひまわり号が市内を巡回し始めました。初代館長は前川恒雄さんでした。前川さんは、建物の図書館をひとつ作ってそれでおしまいではなく、まず図書館とはどういうものかを身をもって知ってもらうために、あえて移動図書館による図書館サービスを選んだといいます。

昭和40年(1965)9月21日、1台の移動図書館ひまわり号が市内を巡回し始めました。初代館長は前川恒雄さんでした。前川さんは、建物の図書館をひとつ作ってそれでおしまいではなく、まず図書館とはどういうものかを身をもって知ってもらうために、あえて移動図書館による図書館サービスを選んだといいます。 祭りや町民運動会ではためく幟旗を紹介します。

祭りや町民運動会ではためく幟旗を紹介します。 日野宿で長年行われてきた冠婚葬祭や年中行事の様子を紹介します。

日野宿で長年行われてきた冠婚葬祭や年中行事の様子を紹介します。 大正期から昭和30年代の子どもの服装の変遷を写真で辿ります。

大正期から昭和30年代の子どもの服装の変遷を写真で辿ります。 万願寺在住の生沼和彦さんによるささら流し唄(仮称)の映像です。

万願寺在住の生沼和彦さんによるささら流し唄(仮称)の映像です。 日野市が誕生した昭和38年11月、3日から5日にかけて記念式典や様々な祝賀行事が開催されました。その時の様子を写した写真が多数残っています。活気に満ちた日野市誕生当時の様子をご覧ください。

日野市が誕生した昭和38年11月、3日から5日にかけて記念式典や様々な祝賀行事が開催されました。その時の様子を写した写真が多数残っています。活気に満ちた日野市誕生当時の様子をご覧ください。 部落(地区、町内)対抗の運動会や社内運動会が盛んに行われていた時代がありました。

部落(地区、町内)対抗の運動会や社内運動会が盛んに行われていた時代がありました。 日野宿の歴史を紐解く上で、基本的な第一史料を紹介しています。原本の活字化によってより読みやすくなっています。参考までに掲載項目を上げます。

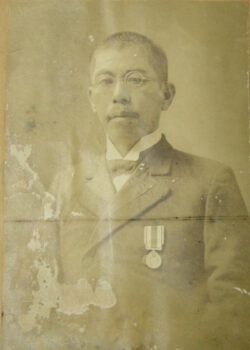

日野宿の歴史を紐解く上で、基本的な第一史料を紹介しています。原本の活字化によってより読みやすくなっています。参考までに掲載項目を上げます。 明治から昭和にかけて、日野宿の教育に尽力された名物先生を紹介します。

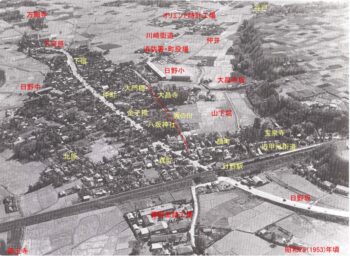

明治から昭和にかけて、日野宿の教育に尽力された名物先生を紹介します。 台地や建物など高所からの日野宿の眺望(パノラマ写真)を紹介します。

台地や建物など高所からの日野宿の眺望(パノラマ写真)を紹介します。 日野宿の旧家も建て替えが進んでいます。建て替え前の貴重な姿を記録しました。

日野宿の旧家も建て替えが進んでいます。建て替え前の貴重な姿を記録しました。 日野用水の恩恵を受けて潤っていた日野宿を陰で支えた水車を紹介します。

日野用水の恩恵を受けて潤っていた日野宿を陰で支えた水車を紹介します。 現在の馬場商会の前のあたりに、大正末期から昭和元年頃にかけて、「日盛俱楽部」という活劇と無声映画を見せる娯楽施設があったそうです。

現在の馬場商会の前のあたりに、大正末期から昭和元年頃にかけて、「日盛俱楽部」という活劇と無声映画を見せる娯楽施設があったそうです。 明治20年(1887)に東光寺の成就院裏のちょうど東光寺グラウンドの南側の田んぼで、氷を作っていたことがありました。

明治20年(1887)に東光寺の成就院裏のちょうど東光寺グラウンドの南側の田んぼで、氷を作っていたことがありました。 北原の松本さんたち日野自動車優和会のみなさんは毎年門松を手造りされ、日野市役所や日野自動車本社などに寄贈されています。11月から12月にかけての3日間にかけて取り組まれた門松作りの様子を見せていただき、ここに記録に留めさせていただきました。

北原の松本さんたち日野自動車優和会のみなさんは毎年門松を手造りされ、日野市役所や日野自動車本社などに寄贈されています。11月から12月にかけての3日間にかけて取り組まれた門松作りの様子を見せていただき、ここに記録に留めさせていただきました。 日野宿には日野台地に上がるための坂がたくさんあります。今では姿を消した坂、新たに生まれた坂など、主な坂を紹介します。

日野宿には日野台地に上がるための坂がたくさんあります。今では姿を消した坂、新たに生まれた坂など、主な坂を紹介します。 大正天皇と昭和天皇の二代の天皇即位を祝って執り行われた式典の写真を紹介します。

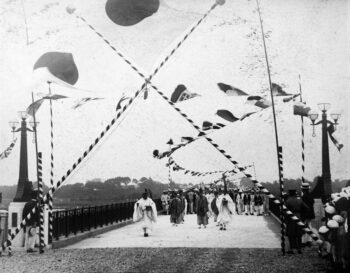

大正天皇と昭和天皇の二代の天皇即位を祝って執り行われた式典の写真を紹介します。 昭和30年代に日野橋付近で花火大会が開催されていました。

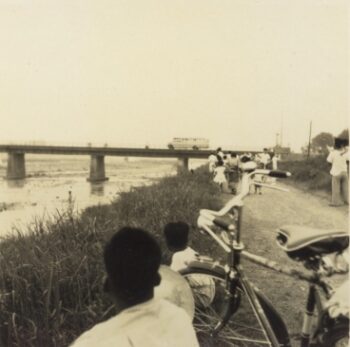

昭和30年代に日野橋付近で花火大会が開催されていました。 日野宿が出てくる有名な時代小説が2点あります。どちらも江戸時代が舞台で、主人公は渡世人(ばくち打ち)です。そんなお話の冒頭部分に日野宿が出てきます。

日野宿が出てくる有名な時代小説が2点あります。どちらも江戸時代が舞台で、主人公は渡世人(ばくち打ち)です。そんなお話の冒頭部分に日野宿が出てきます。 四谷地区に電灯がついたころの話です。

四谷地区に電灯がついたころの話です。 日野宿の方言から「みゃーみやー言葉」について

日野宿の方言から「みゃーみやー言葉」について 日野市指定無形民俗文化財に指定されている「日野の祭りばやし」について紹介します。

日野市指定無形民俗文化財に指定されている「日野の祭りばやし」について紹介します。 江戸時代には日野用水から恵みの水を得て三千石といわれるほどの石高を誇った日野宿でした。しかし、昭和40年代の高度経済成長期を経て、日野宿の田んぼも次第に姿を消していきます。

江戸時代には日野用水から恵みの水を得て三千石といわれるほどの石高を誇った日野宿でした。しかし、昭和40年代の高度経済成長期を経て、日野宿の田んぼも次第に姿を消していきます。 かつて日野宿にあった茅葺き(藁葺き)屋根の家を紹介します。

かつて日野宿にあった茅葺き(藁葺き)屋根の家を紹介します。 稲作の流れを日野宿に残された写真や映像で紹介します。

稲作の流れを日野宿に残された写真や映像で紹介します。 日野宿に残る謂れのある石を紹介します。

日野宿に残る謂れのある石を紹介します。 かつて江戸の米蔵と言われた日野宿ですが、その農業を陰で支えたきた農機具などを紹介します。

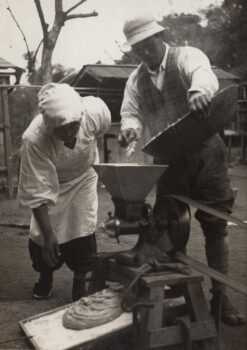

かつて江戸の米蔵と言われた日野宿ですが、その農業を陰で支えたきた農機具などを紹介します。 自治会活動の拠点として長く利用されていた仲町会館、北原自治会館、四谷自治会館などが惜しまれつつ姿を消しました。

自治会活動の拠点として長く利用されていた仲町会館、北原自治会館、四谷自治会館などが惜しまれつつ姿を消しました。 地元の人が描いた明治から平成の日野宿の絵図や地図を紹介します。

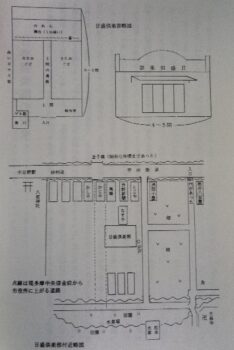

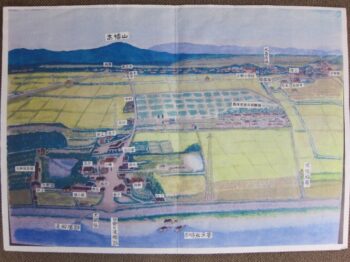

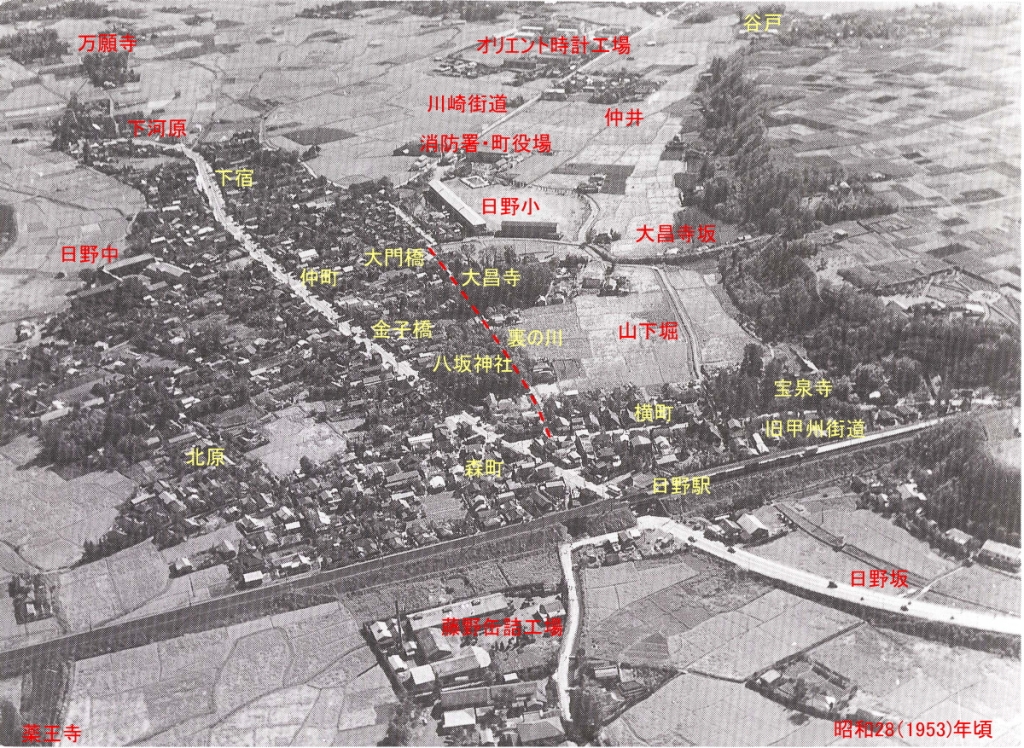

地元の人が描いた明治から平成の日野宿の絵図や地図を紹介します。 仲町の故古谷梅雄さん(通称「中の古谷:なかっぷる」)が作られた「巷談・日野昔かるた」を転載させていただきます。

仲町の故古谷梅雄さん(通称「中の古谷:なかっぷる」)が作られた「巷談・日野昔かるた」を転載させていただきます。 日野宿で日野煉瓦とは違うもうひとつの煉瓦が使われていたことがあります。それは八王子市長沼にあった大阪窯業(ようぎょう)製の煉瓦です。

日野宿で日野煉瓦とは違うもうひとつの煉瓦が使われていたことがあります。それは八王子市長沼にあった大阪窯業(ようぎょう)製の煉瓦です。 地元の人が記録した日野宿の資料を紹介します。今回は戦後編です。

地元の人が記録した日野宿の資料を紹介します。今回は戦後編です。 日野本町4丁目のガソリンスタンド馬場商会の前に、「かねこばし」と銘が入った擬宝珠付きの橋の欄干を模したモニュメント(石碑)が建っています。

日野本町4丁目のガソリンスタンド馬場商会の前に、「かねこばし」と銘が入った擬宝珠付きの橋の欄干を模したモニュメント(石碑)が建っています。 日野宿で大正、昭和、平成時代に行われた道路、橋、用水、河川工事など主な工事を写真や映像で紹介します。

日野宿で大正、昭和、平成時代に行われた道路、橋、用水、河川工事など主な工事を写真や映像で紹介します。 八坂神社の例大祭は、現在は毎年9月に宵宮、本祭、境内内の八幡社祭の3日間執り行われます。

八坂神社の例大祭は、現在は毎年9月に宵宮、本祭、境内内の八幡社祭の3日間執り行われます。 日野宿と俳句にまつわる話を紹介します。

日野宿と俳句にまつわる話を紹介します。 日野宿に残る井戸ポンプ、井戸掘り、水道などについて紹介します。

日野宿に残る井戸ポンプ、井戸掘り、水道などについて紹介します。 日野宿(一部枝郷を含む)で地元の人々に愛されてきたお店のなかから、今は姿を消した懐かしいお店を写真をもとに紹介します。

日野宿(一部枝郷を含む)で地元の人々に愛されてきたお店のなかから、今は姿を消した懐かしいお店を写真をもとに紹介します。 日野用水にかつて架かっていた橋を紹介します。

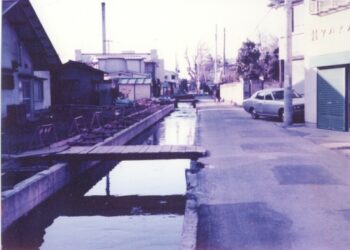

日野用水にかつて架かっていた橋を紹介します。 日野用水は上堰と下堰の二つの流れに分かれ、その流れもさらに細かく分かれて、日野宿内に水の恵みを与えてくれます。

日野用水は上堰と下堰の二つの流れに分かれ、その流れもさらに細かく分かれて、日野宿内に水の恵みを与えてくれます。 甲州街道が貞享元年(1684)に日野の渡しを通る道筋に変更された後、日野の渡しで多摩川を渡った旅人は現在の「新奥多摩街道入口交差点」まで南へと進み、そこで曲がり、西へ向い日野宿に入りました。

甲州街道が貞享元年(1684)に日野の渡しを通る道筋に変更された後、日野の渡しで多摩川を渡った旅人は現在の「新奥多摩街道入口交差点」まで南へと進み、そこで曲がり、西へ向い日野宿に入りました。 甲州街道の日野大坂は明治17年(1884)に大々的改修が行われ、四間道路となりました。また新しい日野大坂(駅の西側)は昭和7年(1932)頃失業対策事業として新設され、昭和11年(1936)頃コンクリート補装道路になりました。

甲州街道の日野大坂は明治17年(1884)に大々的改修が行われ、四間道路となりました。また新しい日野大坂(駅の西側)は昭和7年(1932)頃失業対策事業として新設され、昭和11年(1936)頃コンクリート補装道路になりました。 日野宿内で今もあつく信心されている主なお地蔵さま(地蔵菩薩)を紹介します。

日野宿内で今もあつく信心されている主なお地蔵さま(地蔵菩薩)を紹介します。 日野宿本陣は都内で唯一残る江戸時代に建てられた本陣建物です。今の建物は嘉永2年(1849)正月18日の大火で焼失してしまった主屋にかわるものとして建設されました。幕末に日野宿の問屋と日野本郷名主を務めていた佐藤彦五郎が本陣兼自宅として翌元治元年(1864)12月から使用された建物です。

日野宿本陣は都内で唯一残る江戸時代に建てられた本陣建物です。今の建物は嘉永2年(1849)正月18日の大火で焼失してしまった主屋にかわるものとして建設されました。幕末に日野宿の問屋と日野本郷名主を務めていた佐藤彦五郎が本陣兼自宅として翌元治元年(1864)12月から使用された建物です。 日野宿内にある神社を紹介します。

日野宿内にある神社を紹介します。 日野宿内に残る蔵のほか、失われた蔵も紹介します。

日野宿内に残る蔵のほか、失われた蔵も紹介します。 日野宿の下河原、横町、北原、谷戸に残る講中の鉦(かね)を紹介します。

日野宿の下河原、横町、北原、谷戸に残る講中の鉦(かね)を紹介します。 絵本「ひのっ子日野宿発見」発刊からweb版「ひのっ子日野宿発見」へ

絵本「ひのっ子日野宿発見」発刊からweb版「ひのっ子日野宿発見」へ 日野宿子ども発見隊では毎年夏に、新東光寺地区センター前の日野用水を利用して、生き物観察をしています。

日野宿子ども発見隊では毎年夏に、新東光寺地区センター前の日野用水を利用して、生き物観察をしています。 裏の用水で捕獲した「アカザ」と「ギバチ」の話

裏の用水で捕獲した「アカザ」と「ギバチ」の話 明治23(1890)1月開業の日野停車場、昭和12(1937)6月開業の日野駅関係の旧写真がご覧になれます。

明治23(1890)1月開業の日野停車場、昭和12(1937)6月開業の日野駅関係の旧写真がご覧になれます。 日野宿にも日清、日露、第二世界大戦と度重なる戦争に翻弄された市井の人々に引き継がれる戦争の記憶があります。

日野宿にも日清、日露、第二世界大戦と度重なる戦争に翻弄された市井の人々に引き継がれる戦争の記憶があります。 宝泉寺、大昌寺、欣浄寺、普門寺、成就院、薬王寺など、日野宿内のお寺を紹介します。

宝泉寺、大昌寺、欣浄寺、普門寺、成就院、薬王寺など、日野宿内のお寺を紹介します。 日野宿発見隊では平成21年(2009)から日野宿で受け継がれている屋号のなかから、了解を得られたお宅の屋号看板を新たなデザインで製作し日野宿内に展示しています。

日野宿発見隊では平成21年(2009)から日野宿で受け継がれている屋号のなかから、了解を得られたお宅の屋号看板を新たなデザインで製作し日野宿内に展示しています。 日野宿に残る古い道標を紹介します。

日野宿に残る古い道標を紹介します。 屋号看板の製作には至りませんでしたが、日野宿にはほかにもたくさんの屋号が残っています。

屋号看板の製作には至りませんでしたが、日野宿にはほかにもたくさんの屋号が残っています。 平成21年(2009)6月13日(土)から9月30日(水)まで、「まちかど写真館 in ひの - 日野用水・今昔 -(第19弾)」を開催しました。

平成21年(2009)6月13日(土)から9月30日(水)まで、「まちかど写真館 in ひの - 日野用水・今昔 -(第19弾)」を開催しました。 日野宿内にかつてあった中央線の2つの踏切を紹介します。ひとつは大正時代に、もうひとつは昭和時代に廃止になりました。

日野宿内にかつてあった中央線の2つの踏切を紹介します。ひとつは大正時代に、もうひとつは昭和時代に廃止になりました。 義盛はとうもろこし畑に逃げ込んだため、足をとられて倒れたところを敵に殺されてしまったのでした。生き残った和田一族の人たちは義盛の死を悼み、それからはとうもろこしをいっさい食べないということです。

義盛はとうもろこし畑に逃げ込んだため、足をとられて倒れたところを敵に殺されてしまったのでした。生き残った和田一族の人たちは義盛の死を悼み、それからはとうもろこしをいっさい食べないということです。 北原の松本保家の新築工事の「たてまい」までの様子を撮った写真です。

北原の松本保家の新築工事の「たてまい」までの様子を撮った写真です。 日野宿の戦前・戦後の巡査駐在所や警察署についてのお話です。

日野宿の戦前・戦後の巡査駐在所や警察署についてのお話です。 立日橋(たっぴばし)は、多摩川に架かる、日野市と立川市を結ぶ道路と多摩都市モノレール線がひとつになった橋です。

立日橋(たっぴばし)は、多摩川に架かる、日野市と立川市を結ぶ道路と多摩都市モノレール線がひとつになった橋です。 大正から昭和の日野用水を写真と映像で振り返ります。

大正から昭和の日野用水を写真と映像で振り返ります。 日野宿は、内藤新宿、高井戸、布田五宿、府中に続く宿場です。両隣の府中宿や八王子宿ほどの大きさではないものの、多摩川の日野の渡しの経営・管理という重要な役目を担う特別な宿でした。

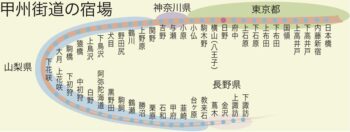

日野宿は、内藤新宿、高井戸、布田五宿、府中に続く宿場です。両隣の府中宿や八王子宿ほどの大きさではないものの、多摩川の日野の渡しの経営・管理という重要な役目を担う特別な宿でした。 日野図書館のある場所は、江戸時代には問屋場・高札場があったところです。問屋場は日野宿で最も重要な施設でした。

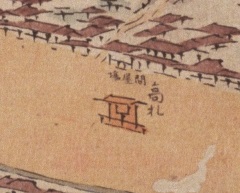

日野図書館のある場所は、江戸時代には問屋場・高札場があったところです。問屋場は日野宿で最も重要な施設でした。 八坂神社の祭神は素盞嗚尊(すさのおのみこと)です。かつて牛頭天王様として呼ばれていた時代から、日野宿の総鎮守として氏子から親しまれていました。

八坂神社の祭神は素盞嗚尊(すさのおのみこと)です。かつて牛頭天王様として呼ばれていた時代から、日野宿の総鎮守として氏子から親しまれていました。 絵本『ひのっ子日野宿発見』HP版は「ひのっ子日野宿発見」と「日野宿こぼれ話」の2つのサイトから構成されています。

絵本『ひのっ子日野宿発見』HP版は「ひのっ子日野宿発見」と「日野宿こぼれ話」の2つのサイトから構成されています。 現在の矢の山公園付近に戦前は某財閥所有、戦後は進駐軍将校用の別荘がありました。

現在の矢の山公園付近に戦前は某財閥所有、戦後は進駐軍将校用の別荘がありました。 八坂神社境内で年末に野菜の販売会が開かれていたことがありました。

八坂神社境内で年末に野菜の販売会が開かれていたことがありました。 加組(森町・横町・金子橋・北原の4つの町内の連合組織)には昭和初めに結成された楽隊がありました。

加組(森町・横町・金子橋・北原の4つの町内の連合組織)には昭和初めに結成された楽隊がありました。 有形保存されている旧農林省蚕糸試験場日野桑園第一蚕室、通称「桑ハウス」があるところが仲田の森蚕糸公園です。ここに自然を体験できる広場があります。

有形保存されている旧農林省蚕糸試験場日野桑園第一蚕室、通称「桑ハウス」があるところが仲田の森蚕糸公園です。ここに自然を体験できる広場があります。 日野みこし連合協議会加盟団体およびその他の団体の半纏を紹介します。平成20年(2008)9月に志村家で開催された日野の祭り半纏展で展示した祭り半纏をカメラマンの井上博司さんにより撮影されたものです。

日野みこし連合協議会加盟団体およびその他の団体の半纏を紹介します。平成20年(2008)9月に志村家で開催された日野の祭り半纏展で展示した祭り半纏をカメラマンの井上博司さんにより撮影されたものです。 「引札」は日野宿に残された美術的にも資料的にも大変面白く興味深い貴重な史料です。

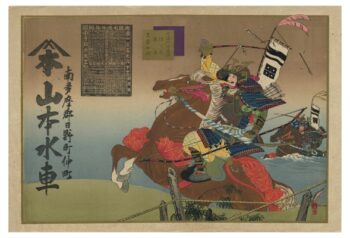

「引札」は日野宿に残された美術的にも資料的にも大変面白く興味深い貴重な史料です。 宝泉寺にて行われた閻魔様御開帳を紹介します。

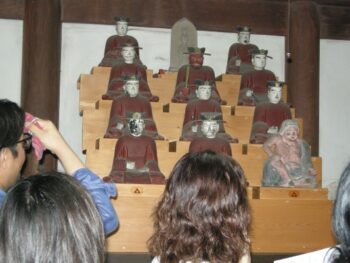

宝泉寺にて行われた閻魔様御開帳を紹介します。 日野宿の町場と枝郷の地名とおおよその位置関係を紹介します。「まちかど写真館 in ひの データベース」にも展開できます。

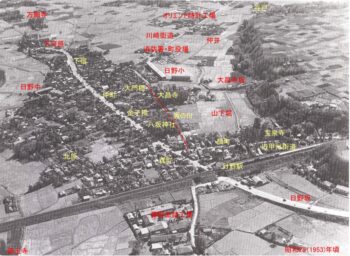

日野宿の町場と枝郷の地名とおおよその位置関係を紹介します。「まちかど写真館 in ひの データベース」にも展開できます。 欣浄寺みのり幼稚園の角地に小さな地蔵堂があります。扉には赤い唐辛子が幾つか結びつけられていています。

欣浄寺みのり幼稚園の角地に小さな地蔵堂があります。扉には赤い唐辛子が幾つか結びつけられていています。 日野宿の仲町にお住まいだった東尚士さんにより撮影された昭和29年(1954)の映像と、今尾恵介さんの日野駅開業130年記念講演録です。

日野宿の仲町にお住まいだった東尚士さんにより撮影された昭和29年(1954)の映像と、今尾恵介さんの日野駅開業130年記念講演録です。 平成22年(2010)1月、開設120周年を迎えた日野駅の明治から昭和の写真をもとに、地元の方々から貴重なお話を伺いました。その記録集のPDF版データをアップしています。

平成22年(2010)1月、開設120周年を迎えた日野駅の明治から昭和の写真をもとに、地元の方々から貴重なお話を伺いました。その記録集のPDF版データをアップしています。 明治23年(1990)1月に日野停車場が開業してから、ちょうど120周年を迎えた日野駅を地元の人たちとお祝いしたい、そのような思いから平成22年(2010)1月、日野駅と共催で各種の記念行事を開催しました。

明治23年(1990)1月に日野停車場が開業してから、ちょうど120周年を迎えた日野駅を地元の人たちとお祝いしたい、そのような思いから平成22年(2010)1月、日野駅と共催で各種の記念行事を開催しました。 卒業生により発掘された日野尋常高等小学校校門礎石を日野図書館前に展示しました。

卒業生により発掘された日野尋常高等小学校校門礎石を日野図書館前に展示しました。 コロナ退散を願って作った牛頭天王の地口行灯。

コロナ退散を願って作った牛頭天王の地口行灯。 鮎にまつわる話を紹介します。

鮎にまつわる話を紹介します。 平成25年(2013)1月9日、午前11時から1時間ほど、現在進められている日野駅西側、大坂上に抜ける歩道の拡幅工事現場を見せていただきました。

平成25年(2013)1月9日、午前11時から1時間ほど、現在進められている日野駅西側、大坂上に抜ける歩道の拡幅工事現場を見せていただきました。 平成22年(2010)7月24日(土)夕方から、大昌寺北側の日野用水、通称「裏の川」(宿裏堀)が開渠され、ここに親水広場が完成したため、日野市主催のお披露目式が行われました。

平成22年(2010)7月24日(土)夕方から、大昌寺北側の日野用水、通称「裏の川」(宿裏堀)が開渠され、ここに親水広場が完成したため、日野市主催のお披露目式が行われました。 日野宿発見隊のメンバーと日野一中の生徒有志の皆さんと、学校敷地内や校舎周辺を流れる日野用水(下堰)の清掃に取り組んでいます。

日野宿発見隊のメンバーと日野一中の生徒有志の皆さんと、学校敷地内や校舎周辺を流れる日野用水(下堰)の清掃に取り組んでいます。 各家で長年大切の受け継がれてきた我が家の自慢のお宝、市井の人々の生活感が満ちあふれる貴重な財産です。

各家で長年大切の受け継がれてきた我が家の自慢のお宝、市井の人々の生活感が満ちあふれる貴重な財産です。 佐藤彦五郎は文政10年(1927)9月25日、日野宿の名主下佐藤家の半次郎とまさの長男として誕生しました。11歳で祖父10代彦右衛門から日野本郷名主を引き継ぎ、弘化2年(1845)に石田村の土方のぶ(婚姻前はとく)と結婚しました。

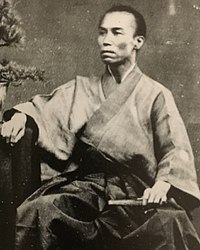

佐藤彦五郎は文政10年(1927)9月25日、日野宿の名主下佐藤家の半次郎とまさの長男として誕生しました。11歳で祖父10代彦右衛門から日野本郷名主を引き継ぎ、弘化2年(1845)に石田村の土方のぶ(婚姻前はとく)と結婚しました。 この馬頭観音菩薩さまを持ち上げられると願いが叶うと言い伝えられています。

この馬頭観音菩薩さまを持ち上げられると願いが叶うと言い伝えられています。 日野図書館の前身は昭和42年(1967)7月2日に、日野福祉センター2階の一室に開設した福祉センター図書館です。その後、昭和55年(1980)5月18日に現在の位置に移り、名称も日野図書館と改めて開館しました。

日野図書館の前身は昭和42年(1967)7月2日に、日野福祉センター2階の一室に開設した福祉センター図書館です。その後、昭和55年(1980)5月18日に現在の位置に移り、名称も日野図書館と改めて開館しました。 東光寺坂を挟んで左手の斜面には、カタクリの群生地があり、春には可憐な花が咲きみだれ、一方右手の斜面には鬱蒼とした孟宗竹の竹林が広がっています。

東光寺坂を挟んで左手の斜面には、カタクリの群生地があり、春には可憐な花が咲きみだれ、一方右手の斜面には鬱蒼とした孟宗竹の竹林が広がっています。 長年「桑ハウス」として市民から親しまれてきた建物が、貴重な文化遺産として保存を呼びかけてきた皆さんの願いがかない、平成29年(2017)に「旧農林省蚕糸試験場日野桑園第一蚕室」として日野市初の国の登録有形文化財(建造物)に登録されました。

長年「桑ハウス」として市民から親しまれてきた建物が、貴重な文化遺産として保存を呼びかけてきた皆さんの願いがかない、平成29年(2017)に「旧農林省蚕糸試験場日野桑園第一蚕室」として日野市初の国の登録有形文化財(建造物)に登録されました。 欣浄寺は、元和6年(1620)に八王子滝山大善寺の僧・硯伝が草庵を結び、正保元年(1644)に芝増上寺の長老だった超誉が中興開山したと伝わっています。現在は芝増上寺の教区にあって、大本山知恩院の末寺になっています。

欣浄寺は、元和6年(1620)に八王子滝山大善寺の僧・硯伝が草庵を結び、正保元年(1644)に芝増上寺の長老だった超誉が中興開山したと伝わっています。現在は芝増上寺の教区にあって、大本山知恩院の末寺になっています。 江戸時代初期、五街道のひとつとして整備された甲州街道(当時は甲州海道)は、当初、府中分倍河原から多摩川の低地を通り、多摩川を万願寺で渡っていました。

江戸時代初期、五街道のひとつとして整備された甲州街道(当時は甲州海道)は、当初、府中分倍河原から多摩川の低地を通り、多摩川を万願寺で渡っていました。 日野橋は国道8号(東京〜甲府線)が多摩川を渡る橋として、大正15年(1926)8月25日に開通しています。これによって、江戸時代初期から使われてきた日野の渡しは270年あまりの歴史に幕を閉じています。

日野橋は国道8号(東京〜甲府線)が多摩川を渡る橋として、大正15年(1926)8月25日に開通しています。これによって、江戸時代初期から使われてきた日野の渡しは270年あまりの歴史に幕を閉じています。 宝泉寺は、臨済宗建長寺派の禅寺です。創立は元徳年間(1330年頃)と伝えられ、開祖は鎌倉建長寺の曇芳同応大和尚です。

宝泉寺は、臨済宗建長寺派の禅寺です。創立は元徳年間(1330年頃)と伝えられ、開祖は鎌倉建長寺の曇芳同応大和尚です。 たしかなことは明らかではありませんが、東光寺薬師堂は 平安時代の中期、日奉宗頼の孫の西大夫宗忠が谷地川と多摩川の合流点に近い高台の西北隅、遠望のきく東光寺台地に居館を築き、その鬼門よけのために、東光寺と薬師堂を建てたといわれています。

たしかなことは明らかではありませんが、東光寺薬師堂は 平安時代の中期、日奉宗頼の孫の西大夫宗忠が谷地川と多摩川の合流点に近い高台の西北隅、遠望のきく東光寺台地に居館を築き、その鬼門よけのために、東光寺と薬師堂を建てたといわれています。 天台宗の寺院で円通寺(八王子市高月町)の末寺。本尊は阿弥陀如来坐像です。

天台宗の寺院で円通寺(八王子市高月町)の末寺。本尊は阿弥陀如来坐像です。 用水沿いに「まちのお宝発見事業 東光寺大根、ここにあり」の看板。12月に入ると、その後のビニールハウスに短冊状に「東光寺大根」が干されます。そばを通りかかるだけで、ツンとくるようなキュッとくるような独特な香りが漂ってきます。

用水沿いに「まちのお宝発見事業 東光寺大根、ここにあり」の看板。12月に入ると、その後のビニールハウスに短冊状に「東光寺大根」が干されます。そばを通りかかるだけで、ツンとくるようなキュッとくるような独特な香りが漂ってきます。 日野本郷四谷、現在の栄町2丁目に鎮座する日野宮神社。その創立年代は不明ですが、祭神は、天御中主尊(あめのみなかぬしのみこと)・高魂尊(たかみむすびのみこと)、そして武蔵七党、西党の祖、日奉宗頼が武蔵国の国司となり、その孫西内大夫宗忠が西党の始祖となって、その子孫が祖神を祀って日野官権現と称したといわれています。

日野本郷四谷、現在の栄町2丁目に鎮座する日野宮神社。その創立年代は不明ですが、祭神は、天御中主尊(あめのみなかぬしのみこと)・高魂尊(たかみむすびのみこと)、そして武蔵七党、西党の祖、日奉宗頼が武蔵国の国司となり、その孫西内大夫宗忠が西党の始祖となって、その子孫が祖神を祀って日野官権現と称したといわれています。 多摩川に近い四谷地区。長い間多摩川の洪水の危険にさらされて来たここには「うなぎ」を食べてはいけないという習慣が今でも伝えられています。

多摩川に近い四谷地区。長い間多摩川の洪水の危険にさらされて来たここには「うなぎ」を食べてはいけないという習慣が今でも伝えられています。 日野駅から東光寺方面を結ぶ道の歴史は古く、江戸時代の始め、甲州街道ができる前から使われていたと言われています。

日野駅から東光寺方面を結ぶ道の歴史は古く、江戸時代の始め、甲州街道ができる前から使われていたと言われています。 公園のある周辺は、日野駅からも近く、田んぼは次第に住宅へと変わり始めました。

公園のある周辺は、日野駅からも近く、田んぼは次第に住宅へと変わり始めました。 日野市域には、現在も全長約116kmにおよぶ12の用水が流れています。日野市は、平成7年(1995)に、国土庁から「水の郷(さと)」に指定されましたが、多摩川・浅川の豊な流れ、崖下の豊富な湧水とともに、整備された用水の存在が、指定の大きな理由と言えるでしょう。

日野市域には、現在も全長約116kmにおよぶ12の用水が流れています。日野市は、平成7年(1995)に、国土庁から「水の郷(さと)」に指定されましたが、多摩川・浅川の豊な流れ、崖下の豊富な湧水とともに、整備された用水の存在が、指定の大きな理由と言えるでしょう。 日野市は、湧き水がたくさんあり、さらに米作りのために、多摩川と浅川から引かれた農業用水路が市内を網の目のように流れ、大変水に恵まれています。その用水路の中でも日野用水は江戸時代前に開削された、一番古い用水です。

日野市は、湧き水がたくさんあり、さらに米作りのために、多摩川と浅川から引かれた農業用水路が市内を網の目のように流れ、大変水に恵まれています。その用水路の中でも日野用水は江戸時代前に開削された、一番古い用水です。 日野第一小学校の校歌は「南に仰ぐ富士の高嶺、北に流れる多摩の流れ…」と唱われ、多摩川は日野ならではの風景になっています。

日野第一小学校の校歌は「南に仰ぐ富士の高嶺、北に流れる多摩の流れ…」と唱われ、多摩川は日野ならではの風景になっています。 日野を走るJR中央線は、最初は『甲武鉄道』という「私鉄」として開業しました。

日野を走るJR中央線は、最初は『甲武鉄道』という「私鉄」として開業しました。 大正14年(1925)3月24日玉南鉄道として開業した京王電気鉄道は開設時から複線化され、電車が走り、運転本数、所要時間ともに中央線を上回っていました。

大正14年(1925)3月24日玉南鉄道として開業した京王電気鉄道は開設時から複線化され、電車が走り、運転本数、所要時間ともに中央線を上回っていました。 立川〜八王子間の開通が新宿〜立川間より遅れたのは、多摩川鉄橋の工事によるものですが、この多摩川鉄橋の橋脚には、日野で作られたおよそ20万個の煉瓦が使われています。

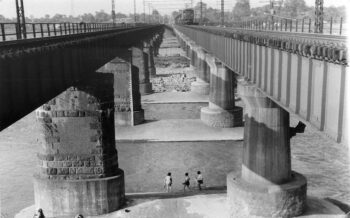

立川〜八王子間の開通が新宿〜立川間より遅れたのは、多摩川鉄橋の工事によるものですが、この多摩川鉄橋の橋脚には、日野で作られたおよそ20万個の煉瓦が使われています。 開通当初、甲武鉄道には隣の立川と八王子に停車場ができました。日野には停車場が設置される計画はありませんでした。

開通当初、甲武鉄道には隣の立川と八王子に停車場ができました。日野には停車場が設置される計画はありませんでした。 日露戦争後の明治39年(1906)3月「鉄道国有法」が成立し、甲武鉄道はすぐに買収され国鉄中央線となりました。

日露戦争後の明治39年(1906)3月「鉄道国有法」が成立し、甲武鉄道はすぐに買収され国鉄中央線となりました。 中央線の線路と隣り合うようにして赤い屋根の坂下地蔵堂があります。堂宇の中には本尊延命地蔵尊(日野市指定文化財)があります。

中央線の線路と隣り合うようにして赤い屋根の坂下地蔵堂があります。堂宇の中には本尊延命地蔵尊(日野市指定文化財)があります。 地蔵堂の隣、一段高くなった所に飯綱(いずな)権現社が祀られています。

地蔵堂の隣、一段高くなった所に飯綱(いずな)権現社が祀られています。 徳川家康が江戸に幕府を開いた時、五街道と呼ばれる江戸から放射線状に地方と結ぶために五つの道を定めました。 甲州街道はそのうちの一つです。

徳川家康が江戸に幕府を開いた時、五街道と呼ばれる江戸から放射線状に地方と結ぶために五つの道を定めました。 甲州街道はそのうちの一つです。 甲州街道は長い歴史の間に、その道筋を変えています。 貞享元年(1684)に日野の渡しを通る道筋に変更されまで、開設から80年間あまり使われた道が残っています。

甲州街道は長い歴史の間に、その道筋を変えています。 貞享元年(1684)に日野の渡しを通る道筋に変更されまで、開設から80年間あまり使われた道が残っています。