日野宿の田んぼ

江戸時代には日野用水から恵みの水を得て三千石といわれるほどの石高を誇った日野宿でした。

しかし、昭和40年代の高度経済成長期を経て、日野宿の田んぼも次第に姿を消していきます。

そして、令和6年(2024)の現在、東光寺地区に残る一部を除き、ここに掲載した日野宿の田園風景は遠く過ぎ去った懐かしい記憶のひとつとなってしまいました。

大昌寺 ‐ 藤屋発行日野名勝絵葉書 1919

<田んぼ>

佐藤元雄氏所蔵

農作業風景‐馬による代掻き 1921頃

<田んぼ>

谷享司氏所蔵

日野駅北西側 1937 - 荒しろかき

<田んぼ>

真野博氏撮影

蚕糸試験場日野桑園遠景 昭和20年代初頭

<田んぼ>

稲谷順子氏・怜子氏・矩子氏・治子氏(現在:日野市郷土資料館)

内入地区の火事 昭和20年代中頃

<田んぼ>

矢島壽男氏撮影

内入地区の火事 昭和20年代中頃

<田んぼ>

矢島壽男氏撮影

大昌寺山から日野小学校方面を望む 1951

<田んぼ>

松本保氏撮影

八丁田んぼ 1953

真野博氏撮影

四ツ谷 - 薬王寺堀 1954

<田んぼ>

松本保氏撮影

四ツ谷 - 梨屋(松本)- 大下(天野)宅 1954

<田んぼ>

松本保氏撮影

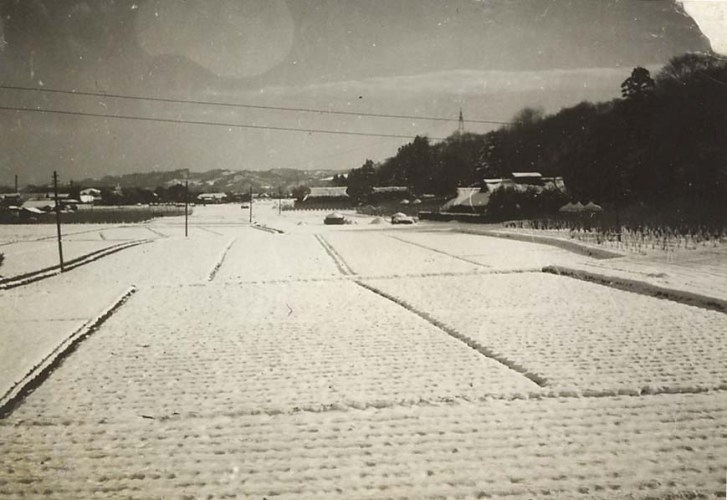

雪の大昌寺山下 昭和30年前後

<田んぼ>

安西実氏撮影

大昌寺坂の上り口から宝泉寺方面を望む 1956

<田んぼ>

志村章氏撮影

井戸掘りのための櫓 (上総堀り?) 昭和30年代

<田んぼ>

鈴木英夫氏撮影

日野駅ホームから日野坂方面

昭和30年代

<田んぼ>

内山文子氏撮影

日野駅ホームから日野坂方面を望む

昭和30年代

<田んぼ>

真野博氏撮影

宝泉寺東側 - 鐘楼、閻魔堂

昭和30年代初頭

<田んぼ>

河野正夫氏撮影

代掻き

昭和30年代 第一日野万

<田んぼ>

生沼保氏所蔵

八丁田んぼ 1955

真野博氏撮影

八坂神社の祭り 1955(8)宮神輿 - 東光寺道藤野缶詰工場付近

<田んぼ>

志村章氏撮影

八坂神社の祭り 1955(10)宮神輿 - 東光寺

<田んぼ>

志村章氏撮影

八坂神社の祭り 1955(26)宮神輿 - 東光寺道

<田んぼ>

志村章氏撮影

田んぼの畦に立つ農家の人たち-第一日野万 昭和30年代

生沼保氏所蔵

田植え-第一日野万 昭和30年代

生沼保氏所蔵

米軍機墜落 1956

<田んぼ>

矢島壽男氏撮影

米軍機墜落 1956(2)機体全景

<田んぼ>

古谷永治氏撮影

大昌寺山から宝泉寺・八坂神社・大昌寺・一小方面を望む 1956

<田んぼ>

志村章氏撮影

大昌寺坂、一小方面 1956

<田んぼ>

志村章氏撮影

改修中の山下堀 1956

<田んぼ>

志村章氏撮影

神明社方面を望む 1956頃

<田んぼ>

志村章氏撮影

第一日野万生沼和彦宅前辺りより雪印乳業 - 日野警察方面の夕景 1957

<田んぼ>

矢島壽男氏撮影

大門橋付近から大昌寺山を見る 1958

<田んぼ>

古谷永治氏撮影

田植え 1958-西町

御子柴昭治氏撮影

田植え 1958(2)-西町

御子柴昭治氏撮影

田植え 1959 - 北原

井上平吉氏所蔵

中央自動車道建設中(2)

昭和30年代後半

岩波ヒデ子氏撮影

中央自動車道工事中 昭和30年代後半

<田んぼ>

岩波ヒデ子氏撮影

中央自動車道建設中(1)昭和40年前後

<田んぼ>

三浦清司氏撮影

山下堀脇の農道にて(3) 昭和40年代初頭

<田んぼ>

T.S氏撮影

山下堀脇の農道にて 昭和40年代初頭

<田んぼ>

T.S氏撮影

ささら流し ‐ お囃子 ‐ 第一睦会

昭和40年代初頭

<田んぼ>

土方尚功氏所蔵

田植え-下田 昭和40年代か

川久保高男氏撮影

多摩川鉄橋から日野駅方面へ向かう中央線列車 1970

<田んぼ>

市川正浩氏所蔵(現日野市郷土資料館所蔵)

日野駅北西四ッ谷側から見た中央線

昭和50年代

<田んぼ>

大谷典明氏撮影

薬王寺樹木伐採後 1988

<田んぼ>

後藤昭夫氏撮影

矢島家から薬王寺方面 1988

<田んぼ>

矢島壽男氏撮影

薬王寺東側の鉄道脇から南方面を望む 1988

<田んぼ>

矢島壽男氏撮影

1991-04

映像で見る田んぼ

稲作/米づくり

春から秋までの稲作の流れを日野宿に残る写真や映像で紹介します。