写真で見る子どもの服装の変遷 【大正期から昭和30年代】

大正期から昭和初期

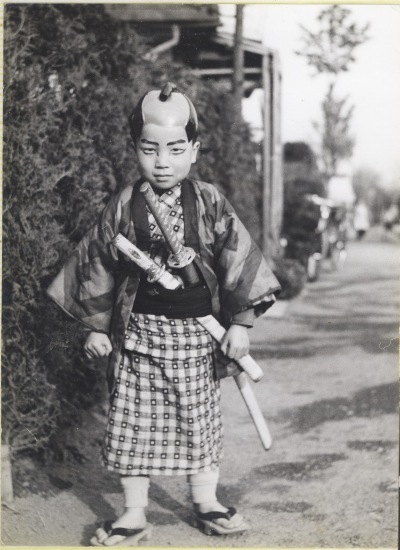

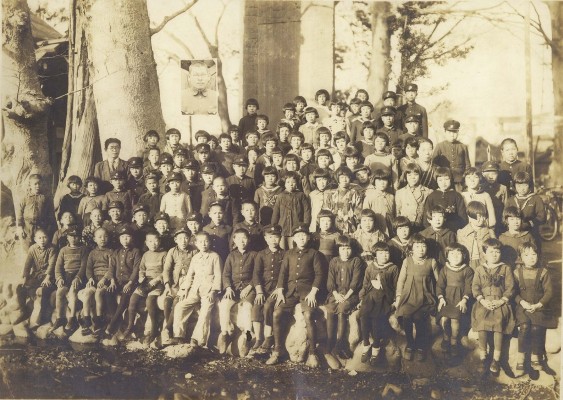

『聞き書き日野の昭和史を綴る』(昭和史を綴る会編 日野市中央公民館)によると、「昭和初期の服装は、カスリの着物の人が8割で、残り2割の人が洋服であった。着物の裾の右上表側に袋を付けてカクシと呼んでいた。昭和8年(1933)に日野小学校に入学したおりの写真を見ると、洋服を着ているのは公務員や駅長の子供5、6人で、限られた人達であった。履物は、男子はゴムの短靴(ゴム製運動靴)を履いて通っていた。通学鞄は風呂敷に包んでくる人がほとんどで、女子の間ではビロードで綺麗に飾った鞄を持ってくる人もいた。」そうです。

佐藤元雄家中庭 1900

佐藤元雄氏所蔵

<名家の庭に立つ晴れ着姿の女の子>

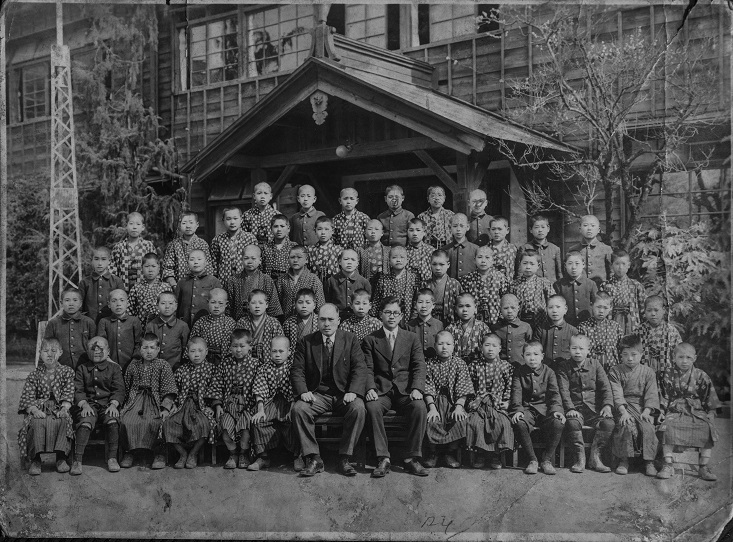

日野尋常高等小学校卒業記念写真 大正時代か

渡邉良勝氏所蔵

<男子はカスリに袴姿、女子は和服に袴姿。袴は入学式、元旦、紀元節、天長節といった特別の日にのみにつけたという>

日野尋常高等小学校卒業記念写真 1926(9)高等科卒男体操

萩原良夫氏所蔵

<男子は洋服の体操着姿>

日野尋常高等小学校卒業記念写真 1926(8)尋常科女子体操

萩原良夫氏所蔵

<女子は着物姿>

日野尋常高等小学校正門前 - 飯田君 大正時代

天野トメ氏所蔵

<帽子をかぶり、カスリに下駄と肩掛け布製鞄>

日野町役場前 大正時代

天野トメ氏所蔵

<カスリに下駄と肩掛け布製鞄>

渡邉家(屋号「中村屋」)前 - 金子橋 - 大正時代

渡邉良勝氏所蔵

<晴れ着姿の旧家の女の子>

昭和10年代になると中国大陸での戦争拡大の影響を受け、子どもたちの服装にも大きく影を落としていきます。昭和15年(1940)に国民服令が公布され、昭和17年(1942)以降には学生や生徒の共通通学服としても指定され、帽子も陸軍の昭和13年(1938)制略帽(通称戦闘帽)型となっています。№1221や№1641の写真を見るとそれがよくわかります。

日野尋常高等小学校卒業記念写真-男組 1937

川久保富男氏所蔵

<ほとんどの男子がカスリ姿>

日野尋常高等小学校高等科卒業記念写真-女組 1939

川久保富男氏所蔵

<ほとんどの女子がセーラー服姿>

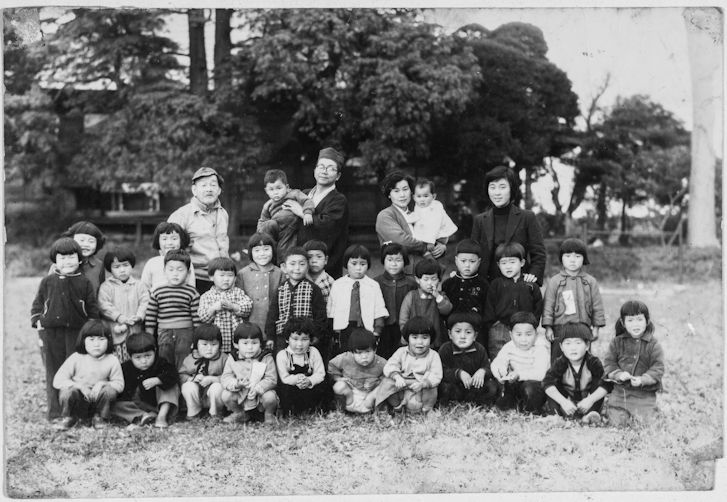

加組の少年たち ‐ 加組の初代神輿 1940

松本保氏所蔵

<戦時中にもかかわらず祭りは行われ、子どもたちの服は白一色の祭り姿>

加組少年団 1941

山本豊氏所蔵

<太平洋戦争開戦前後のためか服装もいろいろ>

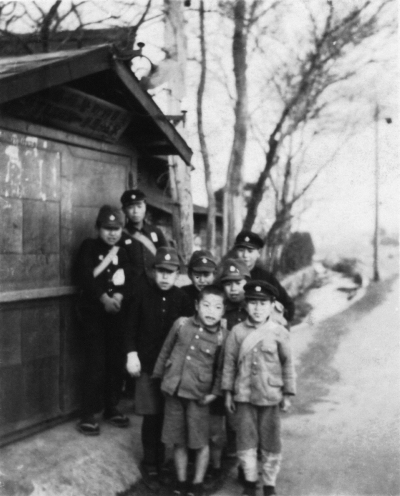

仲井のポンプ小屋 昭和10年代中頃

高橋秀氏所蔵

<国民服の子ども版といった通学服と通称戦闘帽>

出征兵士の壮行1944(1)

鈴木邦夫氏所蔵

担任の訓導(先生)の壮行に集まった子どもたち

<男子は通称戦闘帽と国民服にゲートル姿>

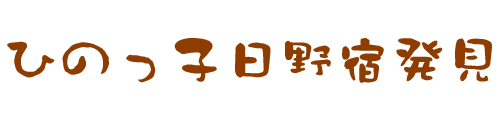

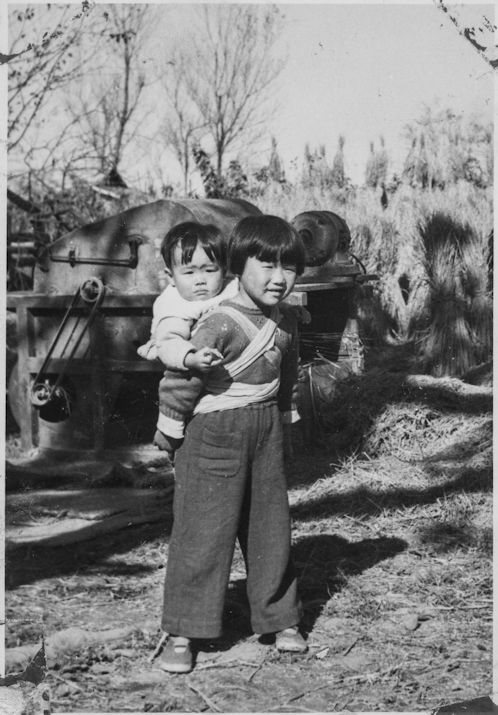

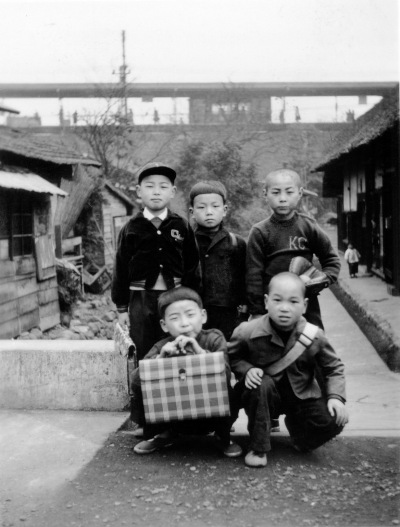

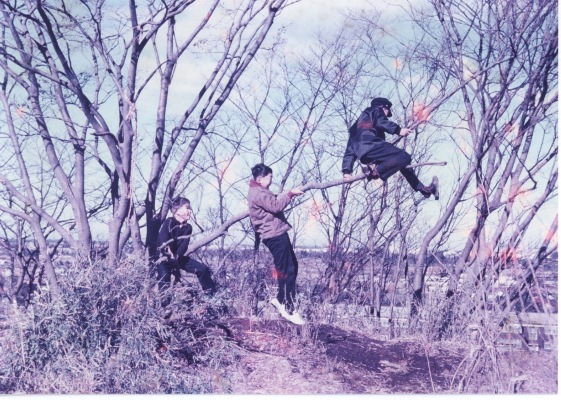

昭和20年代から昭和30年代

敗戦により、漸く平和な社会がやってきましたが、戦後間もない時期の子どもたちを取り巻く環境は厳しく食べるだけで精一杯の状況だったようです。

その後、昭和30年代に始まる高度成長期に入るころから、経済的に見ればまだまだ決して豊かとは言えないものの、生活環境が次第に改善の様相をみせはじめ、写真を見ても穏やかな表情を見せる子どもたちの姿が増えてきました。