日野宿と俳句

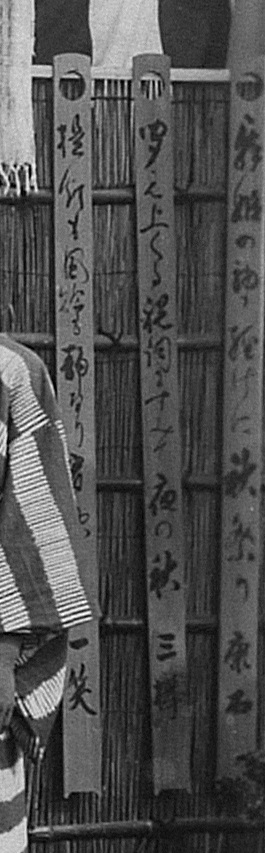

昭和3年(1928)9月の八坂の祭りの写真を見ていたら、仲町の山車のそばに飾られた3枚の木札が目にとまりました。地元の方に尋ねたところ、これは祭りを詠んだ俳句の短冊(木札)だということですが、何とも風流ではありませんか。

右手に木札の短冊

佐藤彦五郎新選組資料館提供

「一笑」「三欅/襷?」「康石」の俳号が!

「秋祭り」「祝詞」の文字が見えるので確かに祭りを詠んだ俳句のようです。俳号は「一笑」「三欅/襷?」「康石」と読めますが、さて日野宿のいったいどなたの俳号だったなのでしょうか。

上の3句を解読してみると(令和6年9月9日解読中)

〇 「舞姫の 袖も軽け(げ)に 秋祭り」 康石

〇 「聞え上く(ぐ)る 祝詞尓(に)すみて 夜の秋」 三欅 (欅は槻なら 「みつき」?)

[聞こえ上ぐ:申し上げる]

〇 「提灯も 風鈴る 静なり <不明> 」 一笑 (下の方、袖で隠され読めません。)

そう言えば、幕末の佐藤彦五郎(俳号:春日庵盛車)や土方歳三(俳号:豊玉)の俳句がよく取り上げられますが、当時、日野宿の名のある人たちにとって俳句は嗜みの一つだったようです。

戦前、日野町の町長をされていた有山亮さんも董糸(とうし)と号し、俳句集『眞清水(ましみず)』(1949.4)を刊行しています。また、郷土史家の谷春雄さんも谷春山子(たにしゅんざんし)と号し、有山薫糸先生らから俳句を学び晩年まで「とびひの吟社」に参加されていたそうです。没後、谷スエ夫人によって句集『歳三忌』(2005.9)が刊行されています。

毎年八坂神社の祭りの際に、地域の人たちからお寄せいただいた祭りの写真を神社の玉垣などに展示させていただいていますが、祭りを詠んだ俳句を木札の短冊にしてまちかどに展示するのも一興かと思います。

こんなことをたまたま訪れた佐藤彦五郎新選組資料館館長の佐藤福子さんに話をしたら、早速、お連れあいが描かれた神輿の絵にそえて一句詠んでくださいました。

早速、皆さんに描いていただいた絵をもとに作った行灯といっしょに、「日野宿秋の灯」と銘打って日野図書館前に飾らせていただきました。

「千貫の 神輿渡るや 夕間暮」 福子

2024-09-11

2024-09-11

井上博士氏撮影

内山文子宅訪問記【番外編】

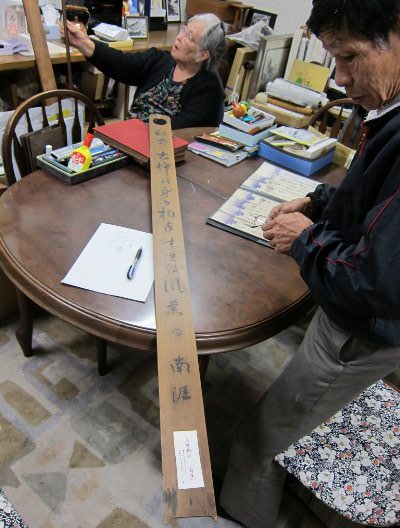

今から12年も前の平成24年(2012)11月18日(日)に東豊田の内山文子さん宅を訪ねたことがあります。

内山さんは日野尋常高等小学校第八代目校長佐野鶴松先生のお孫さんで、内山さんご自身も立川女子高校で教鞭をとられていた方です。

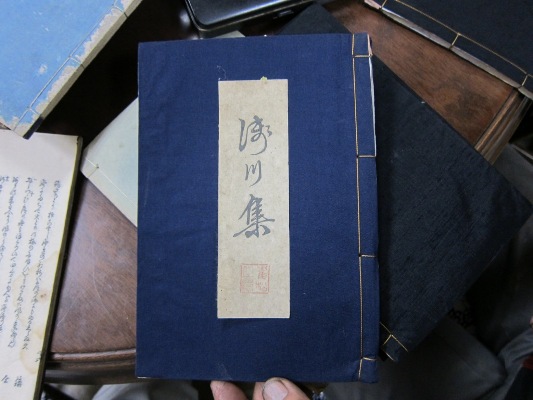

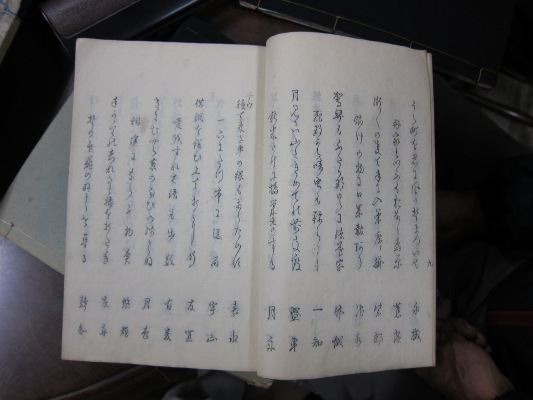

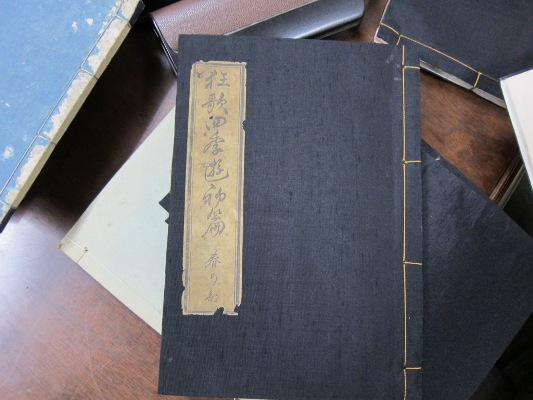

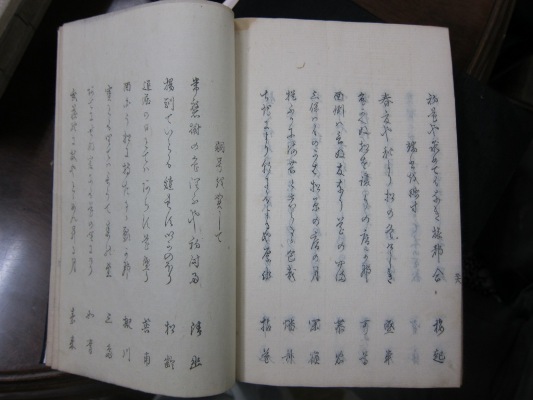

その時、内山家に残されていた鶴松先生にまつわる教育関係の貴重な資料を見せていただきました。その中に鶴松先生(雅号/俳号:南涯)や佐藤彦五郎(俳号:春日庵盛車)の俳句(狂歌)が掲載されている和綴じ本が残されていました。

日野尋常高等小学校第八代校長 佐野鶴松先生 1915